Cheguei a comprar alguns álbuns – discos de vinil, na época – por causa da capa. Quando se é moleque, o impacto de uma ilustração afinada com o sonhado espírito de ser um “adulto” é avassalador. Ficava babando nas lojas de disco por causa de um álbum como Piece of mind, do Iron Maiden, em que tudo parecia novo e perfeito: a ilustração, o formato do álbum que se abria, a foto dos caras da banda sentados numa mesa de um castelo medieval, um cérebro servido como prato principal para os comensais… Tudo parecia incrivelmente moderno e excitante para um moleque de 11 anos, como eu.

Mas eu me lembro de coisa mais recuada, de quando era ainda mais novo, e via uns álbuns que me pareciam intrigantes, dos quais eu não conseguia entender exatamente o que significavam aquelas capas, e não conseguia intuir que tipo de música se ouviria naqueles discos. Eram álbuns como Presence, In through the out door, Physical graffiti, todos do Led Zeppelin, Atom Heart Mother (o disco da vaca) e Ummagumma, do Pink Floyd, para citar alguns. Em comum, além dos quartos enfumaçados onde eram encontrados, a arte desses álbuns é do mesmo estúdio, o mítico Hypnosis. Mistério é sempre uma boa para chamar e prender a atenção.

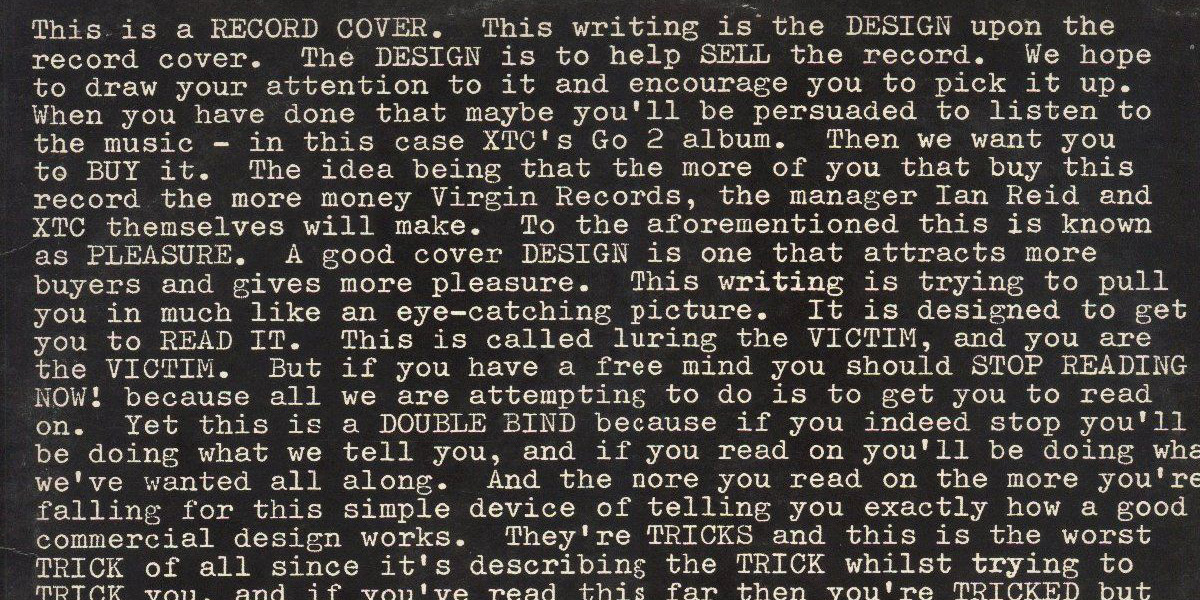

E essa é a função da capa de um álbum (ou de um livro, uma revista, um VHS, um DVD, um blu-ray): atrair a atenção do potencial consumidor. Se possível, retê-la por alguns instantes, o tempo necessário para que o consumidor manuseie o produto, informe-se sobre ele, imagine-se com ele, e, se a operação toda for bem-sucedida, que o compre. Pode-se atrair a atenção pela beleza, pela feiura, pelo choque, pela elegância, pela falta de elegância, pela imagem da celebridade estampada, pelo acúmulo de informações, pela escassez de informações, e mais uma infinidade de estratégias. Só não pode ser invisível, indistinto dos demais álbuns que concorrem pela atenção do freguês.

Todo consumidor de música popular contemporânea aprende muito rapidamente que não se julga nunca um disco pela capa: a quantidade de discos fantásticos embalados nas capas mais horrorosas é astronômica, muito maior do que o seu contrário, os discos ruins em capas maravilhosas. Até porque o número de capas realmente notáveis é pequeno.

Quando era moleque, meus olhos brilhavam com capas que estampavam ilustrações de gosto duvidoso que indignavam meus pais e as pessoas mais velhas de um modo geral. Wild dogs, do The Rods, Abominog, do Uriah Heep, Flirtin’ with disaster, do Molly Hatchet. Botava os discos prá ouvir e achava uma porcaria, mas as capas…

Algumas, de tão ruins, ficam até boas, maravilhosas mesmo, como é o caso de Paranoid e Born Again, do Black Sabbath. Ambas, cada qual a seu modo, são tão absolutamente sem-noção que ganham um sabor pós-moderno ao gosto do repertório do freguês. Pierre Mennard aprovaria.

Claro que tudo isso é coisa do passado. O álbum de músicas, tal como as gerações mais velhas conheceram, nasceu e morreu com o long-play de vinil. Não vou levar em conta esse revival atual de discos de vinil: é coisa da ordem do fetiche, de gente com dinheiro sobrando para gastar (um LP, 190 contos???) Aquela coisa de se pegar um álbum, seja de jazz, MPB ou rock, colocar no aparelho para tocar e ouvir atentamente por 40, 45 minutos (sem esquecer de virar o disco a cada 20 minutos, mais ou menos) acabou. Voltamos à era dos compactos, dos discos de 78 rotações, da canção solta de três minutos.

Não é ruim e nem é bom. Mudando-se o modo de consumir música, muda-se o modo de ouvir música. E, de uma maneira ou de outra, desde que se tornou possível registrar os sons, ouvimos música demais. O tempo todo. Convém lembrar que quase toda a Música Antiga, aquela criada por gente como Guillaume Machaut ou Josquin des Prez foi composta para ser executado uma única vez, em um único e específico lugar. Música era para ocasiões especiais. Não é o nosso caso.

Deveria ter tratado aqui das capas maravilhosas do selo Impulse, do seu equivalente brasileiro, o selo Elenco, das ilustrações ripongas de Roger Dean, dos cacoetes das capas indies, dos inúmeros álbuns brancos e álbuns negros, das estranhas experiências dos anos 60s e 70s da Deutsche Grammophon, do selo 2 Tone Records, dos clichês do metal, do blues, do country e do punk, da cafonice incrível das capas de Elifas Andreato (que, por alguma estranha razão, sempre tendem ao palhaço), e mais um bocado de coisas: material para um livro, não para um artigo.

No fim das contas, escrever sobre essa coisa periférica e fantástica que foi a arte das capas dos discos, e que já foi prás cucuias, acaba sendo um exercício de nostalgia. Há quem ainda grave e lance CDs, há quem lance edições especiais de LPs de vinil, mas aquela coisa de se colocar o disco para tocar enquanto se vasculha a capa à procura de mensagens escondidas e significados ocultos é coisa de museu de quem tem mais de 40…