Esse est percipi (ser é ser percebido)

George Berkeley

O leitor há de me perdoar caso o assunto se lhe pareça mórbido ou de gosto duvidoso, mas tratar das coisas do nosso passado distante pode, quem sabe, iluminar um pouco a escuridão dos nossos dias.

É Regis Debray quem afirma que a primeira experiência metafísica do ser humano é também sua primeira experiência estética/religiosa: o enigma do corpo que se decompõe. A passagem de alguém a algo. E que, no entanto, não é um “algo” qualquer. É mais do que isso, é um enigma. Debray chama de espetáculo o fenômeno da decomposição, fenômeno que merecerá versos como estes, de Baudelaire: As pernas para cima, qual mulher lasciva, / A transpirar miasmas e humores, / Eis que as abria desleixada e repulsiva, / O ventre prenhe de livores. / Ardia o sol naquela pútrida torpeza, / Como a cozê-la em rubra pira / E para o cêntuplo volver à Natureza / Tudo o que ali ela reunira. (…). E mesmo antes de Baudelaire, toda uma poética medieval tratará do corpo em decomposição, numa mistura de repugnância e fascínio: Meu amor, vê minha face, / Vê o que a triste morte faz, / E não te esqueças jamais. / Esta é aquela que tanto amaste, / E este é o seu corpo, feio e sujo, / Que para sempre perderás; / Será uma sobremesa fedorenta / Para a terra e os vermes: / A dura morte é o fim de toda a beleza. [Georges Chastellain, em Miroir de Mort (1450) ]

À maneira de Freud, podemos imaginar o ser humano da horda primordial observando um ente que outrora lhe fora querido jazer inerte, estranhamente inanimado, mudando de coloração, desfigurando-se, tornando-se irreconhecível, tornando-se coisa que causa asco, que atrai moscas e cães famintos, que produz vermes e larvas, que se liquefaz até o nada. Como este ser humano primitivo interpretará o fenômeno, que certamente o ultrapassa? Este espetáculo inaugural, nas palavras de Debray, realiza a passagem do visível ao invisível, do nosso mundo concreto ao mundo dos espíritos, das divindades, dos demônios. A passagem para o mundo da imaginação. Não deixa de ser curioso que as imagens mais antigas que conhecemos sejam representações extremamente naturalistas, imagens que pressupõem grande atenção ao que, de fato, é visível. Mas não nos enganemos: é no mundo da imaginação que se penetra, e é mais do que um mundo; é, mais apropriadamente, um universo: vasto e misterioso, amedrontador e excitante.

Claro, neste espaço deixarei de lado os aspectos psicológicos do fenômeno, tratados de maneira fabulosa em Totem e Tabu, de Sigmund Freud, e me concentrarei no fato de que a tentativa de apreender o fenômeno da morte, de tratar dela, de lidar com ela de alguma forma, é que dará origem à Imagem no nosso período histórico. A morte, dizia Bachelard, é, antes de tudo, uma imagem e permanece uma imagem, lê-se em Vida e morte da imagem, do já citado Regis Debray.

As imagens, as representações, em seu início, não eram para serem vistas. Ficavam escondidas dos olhos humanos, seja no fundo de cavernas, seja no interior de câmaras funerárias. São criadas para ocasiões especiais, para olhos especiais.

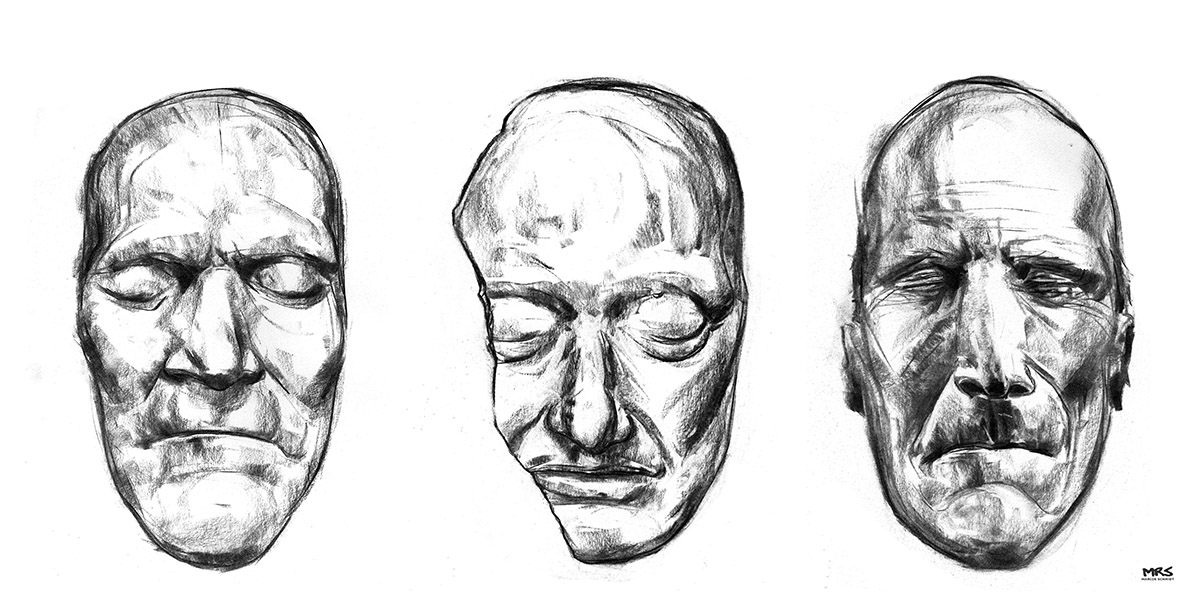

São gravadas na pedra que marca o túmulo. A princípio, sempre monumentais, porque o morto a ser lembrado é sempre algum potentado. Posteriormente o número de pranteados aumenta, bem como as formas de se assinalar o local de repouso de alguém que já foi e que agora não é mais: tolos, pirâmides, estelas, estátuas, jazigos. As máscaras mortuárias, os retratos, os bustos: todos eles representam o morto, o substituem. A imagem é que garante a existência no pós-morte. A imagem é que garante a posteridade entre os vivos, reforçando a memória, que é falha.

Toda imagem é um “Lembra-te”, é um memento. Foi-se a era dos monumentos, mas a ideia de lembrança permanece. Antes era um “lembra-te de que fui grande”, hoje permanece o “lembra-te de que fui”.

Dou um salto de milênios. Chego ao século XXI. Chego à fotografia. Digital. Ao selfie. Fotografamos aquilo o que desaparecerá, o que é passageiro, o fugidio, o fugaz. É uma tentativa entre patética e comovente de preservar o que sabemos que não irá durar. Queremos possuir os momentos e os seres.

Aí penso: não será o selfie a tentativa de permanência mais desesperada de todas? A de permanecer existindo e existindo e existindo, eternamente, infinitamente, no espaço virtual? Existir a todo momento, existir todo o tempo, reiterar a própria existência de acordo com o número de curtidas, de likes, de comentários recebidos? Dez curtidas, dois comentários: uma miséria, um nada, uma existência de sombra, de simulacro, de alma penada. A coisa deve ser contada na casa dos milhões, só aí chega-se à existência plena, só aí engendra-se o corpo glorioso virtual. Só aí há possibilidade de vida eterna e de paz de espírito.

Cem milhões curtem a minha imagem.

Cem milhões garantem que um dia fui.

Cem milhões são a chancela da minha solidão.