Ou, de como a fotografia explicitou os dois principais problemas da pintura.

Sempre quando vejo fotografias muito antigas, ou filmes do começo do século XX, tenho uma estranha sensação de que aquilo o que estou vendo é uma violação das leis do universo. Eu não deveria estar vendo o modo como uma pessoa de 100 anos atrás, que há muito já não existe, agia; como se vestia, como se movia, como fazia as mesmas coisas que fazemos hoje… É como se fosse tabu, um mandamento: “não saberás, nem verás nunca, o modo como um semelhante teu, que já é pó, caminhou e respirou sobre a terra”.

É uma grande tolice, sou o primeiro a admitir. Porque essa sensação é fruto de uma ilusão, a de que uma fotografia é a única forma de captação absoluta, imparcial e legítima da realidade. Não é, até porque isso não existe. Foi por esta razão, aliás, que iniciei essa série de artigos sobre as relações entre a fotografia e a pintura com Edgar Degas. Como afirmei no artigo anterior, Degas talvez tenha sido o primeiro a perceber conscientemente que a visão nunca é objetiva, imparcial. Ela é, antes de tudo, uma organização do pensamento.

E o mesmo se dá com a fotografia: constrói-se uma imagem segundo aquele que manipula o instrumento. Hoje, isso nos é claro. Quando dos inícios da fotografia, não era. Aqueles que negavam as possibilidades criativas da fotografia o faziam justamente por considerarem que ela era apenas uma técnica de captação do real, sem possibilidade de intervenção por parte do manipulador. Além disso, potencialmente, a fotografia permitia a reprodução ilimitada de uma mesma imagem. Isso ia de encontro à concepção da arte como objeto único, excepcional.

Mas o que eu gostaria de destacar neste artigo é o fato de que a fotografia expôs como nunca antes os dois grandes problemas da pintura desde o Renascimento: a profundidade e o movimento. Ou, colocando em outras palavras, o problema central da pintura era: como se dá a tradução de uma realidade quadridimensional (considerando o tempo como uma das dimensões) para um meio bidimensional?

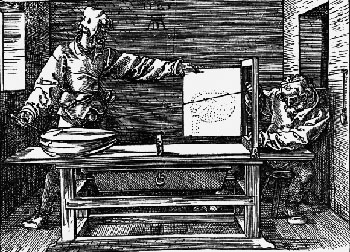

A representação da profundidade na pintura já preocupava os artistas antes mesmo do Renascimento, mas somente nesse período desenvolveu-se uma forma de representá-la considerada “científica”, fiel à realidade: a perspectiva geométrica, também chamada de albertiana, em homenagem a Leon Battista Alberti, que foi um dos seus primeiros teóricos. Essa forma de representar a profundidade permaneceu inalterada no ocidente até o começo do século XX, quando finalmente passou a ser questionada pelos futuristas e pelos cubistas. O curioso é que, com a perspectiva geométrica, deu-se o mesmo fato que ocorreu com a fotografia séculos mais tarde: interpretou-se a inovação técnica como uma forma objetiva e imparcial de se capturar a realidade. No caso da perspectiva, o problema era ainda mais gritante, porque ela é uma convenção, e das mais artificiais. Entretanto, a partir do momento em que nos acostumamos a ela e aceitamos suas premissas, somos facilmente iludidos por esta convenção.

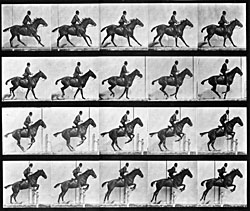

Já a fotografia confrontou as idéias referentes à representação do movimento. É bastante conhecido o modo como as séries de fotografias homens e animais em movimento de Eadweard Muybridge impactou os artistas. Pela primeira vez era possível ver como se dava o movimento de um homem ou de um cavalo em cada fração de segundo. E viu-se como essas fotos contrariavam o senso comum, e também as representações do movimento tradicionalmente feitas na pintura e na escultura. Duchamp ficou particularmente impressionado com os estudos de Muybridge, e seu “Nu descendo uma escada” é uma resposta ao problema da representação do movimento. Ele afirmava que o movimento estava nos olhos do observador, e que esperava obter essa sensação através da decomposição formal do movimento: “Mostro composições estáticas usando direções estáticas para as várias posições ocupadas por uma forma em movimento sem tentar criar efeitos cinemáticos através da pintura”.

Se avançarmos algumas décadas e chegarmos ao início do século XX veremos que o arcabouço da representação da realidade que estruturava a pintura e a escultura desde o Renascimento fora completamente destroçado pelas novas técnicas e novas teorias científicas que se sobrepunham numa velocidade inédita na história da humanidade. Agora, cabia aos artistas criarem novas formas de representação da realidade.

Uma coisa, entretanto, ficava clara: a fotografia havia acabado com a ilusão de que havia um modo que fosse único, mais verdadeiro e mais fiel de se representar o real. Paul Virilio resume bem o verdadeiro significado disso num trecho de seu livro “The vision machine”:

Ouvimos o suficiente sobre a morte de Deus, do homem e da arte desde o século XIX. O que realmente aconteceu foi simplesmente uma desintegração progressiva de uma fé na percepção construída na Idade Média, depois do animismo, baseada na unicidade da criação divina, a absoluta intimidade entre o universo e o Homem-Deus do cristianismo agostiniano, um mundo material que amava a si mesmo e contemplava a si mesmo no seu único Deus. No Ocidente, a morte de Deus e a morte da arte são indissolúveis, o grau zero de representação cumprindo a profecia verbalizada mil anos antes por Nicéforo, o Patriarca de Constantinopla, durante as disputas com os iconoclastas: “Se removermos a imagem, não apenas Cristo, mas todo o universo desaparecerá”