O real é traumático, e passa a ser cada vez mais traumático na medida em que é empurrado para trás pelas telas de iPhones e assemelhados. A avalanche de imagens que soterra o real serve como um anteparo que nos preserva desse trauma. Não é um anteparo perfeito, entretanto. Há buracos e rachaduras pelos quais o mau cheiro do real nos atinge de qualquer modo.

Cada vez mais experimentamos o mundo através de uma tela. Um mundo de pixels. O mundo transmutado em imagem, em superfície bidimensional. Vemos uma panorâmica da cordilheira dos Andes, enxames de turistas fotografando uma estupa no Tibet, jornalistas acompanhando tropas iraquianas que combatem o Estado Islâmico em Mossul, pescadores canadenses cozinhando bacalhau fresco recém pescado no Atlântico Norte, crianças jogando futebol num campo de várzea na periferia de Manágua, e por aí vamos. São imagens límpidas, em alta definição, cores brilhantes e saturadas. É como um doce cheio de gordura e açucarado.

A imagem digital, por sua vez, reduziu o ruído da imagem analógica. O ruído na imagem é o subjetivo. É o defeito, a linha torta, o círculo imperfeito, a mancha de cor suja. Num universo de imagens produzidas e reproduzidas com quase perfeição, minimiza-se até o limite a possibilidade de ruído. Nosso universo urbano tende a abolir a possibilidade de ruído. Ruído diminui a eficácia da transmissão da informação, luxo que o capitalismo moderno não se permite. Mark Zuckerberg e seus semelhantes sabem disso melhor do que todos nós, e seus esforços se concentram em eliminar a possibilidade de ruído entre anunciantes e compradores. Para isso, tentam uniformizar o sujeito. Já que conhecem à minúcia cada um dos seus usuários, esforçam-se para formatá-los em melhores consumidores. Infantilizando-os, naturalmente. Claro, o discurso corrente segue na direção oposta: o conglomerado telefônico/televisivo, por exemplo, quer nos convencer de que vivemos numa era em que a criatividade é o valor maior, e que chegamos a essa era graças aos esforços de empresas, corporações e conglomerados igualmente criativos e libertários.

Dito de outra forma, eliminar totalmente o ruído equivale a eliminar a subjetividade.

Na imagem da imagem, por outro lado, multiplica-se a quantidade de ruído. A informação esvai-se gradativamente. Aos poucos, perde-se o contexto histórico, o contexto geográfico, o contexto cultural. Mistura-se tudo num grande ensopado new-age, para usar uma expressão de Slavoj Žižek, cujo valor de informação é igual a zero. Estamos a um passo do mundo da pós-verdade.

Já houve tempo em que se faziam gravuras de pinturas de grandes mestres. Era o único modo de se reproduzir imagens em livros. Isso ocorreu até fins do século XIX. À parte isso, certamente não passaria pela cabeça de ninguém a ideia de se reproduzir uma imagem. A pintura era uma representação de objetos. Em certas telas havia a pintura dentro da pintura, usualmente com intenções alegóricas ou simbólicas. Como algo autônomo, nunca.

Mas a imagem da imagem casa bem com o nosso zeitgeist: adiciona tanto ruído ao que já é caótico que eventualmente pode esburacar o tal anteparo de imagens que nos separa do real. Um exemplo fantástico é o do artista Richard Prince.

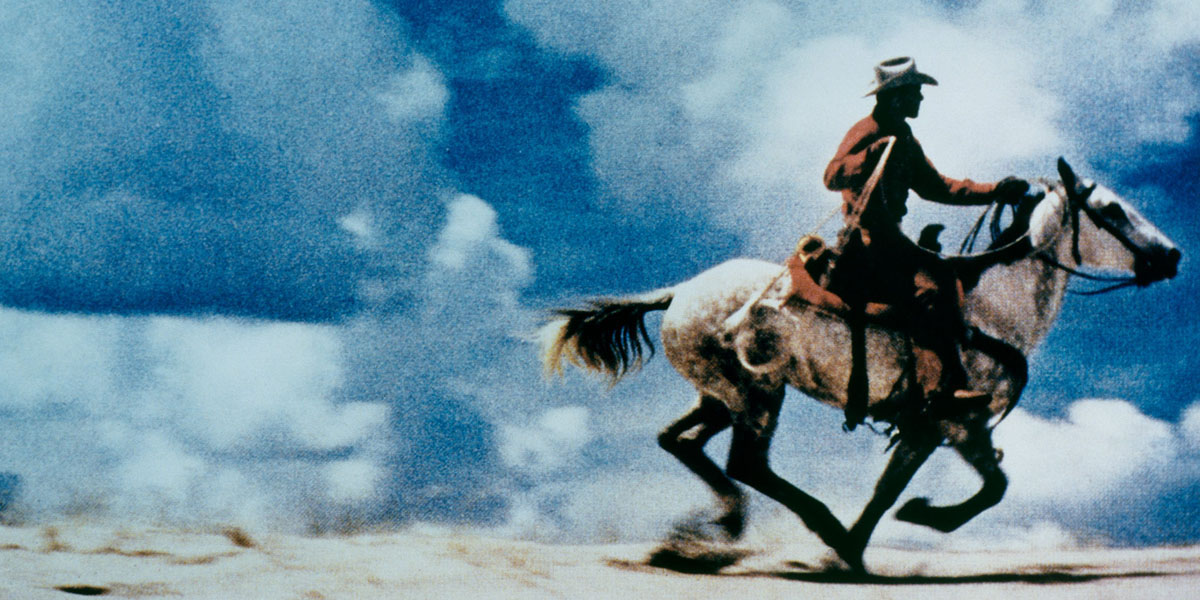

Prince é um artista que se apropria de imagens já existentes. Seu trabalho mais conhecido é o Untitled (Cowboy), uma fotografia de uma propaganda dos cigarros Marlboro. Recentemente, a galeria Gagosian, em Londres, exibiu uma mostra com quadros impressos de fotografias postadas no Instagram que Prince apropriou-se, digamos assim. Como quase todos os seus trabalhos anteriores, causou muita polêmica e controvérsia. Um desses quadros foi vendido por $ 90.000,00 dólares, o que causou uma imensa indignação por parte daqueles que tiveram suas imagens apropriadas por Prince. Mas a coisa ficou mais interessante após Prince devolver os $ 36.000,00 dólares pagos por Ivanka Trump por uma das obras, não por acaso uma imagem dela própria. Prince fez alarde num tweet, utilizando-se da linguagem e sintaxe típicas de Donald Trump: “This is not my work. I did not make it. I deny. I denounce. This fake art”. Conforme declarou à imprensa, Prince sentiu-se desconfortável por saber que um membro da família Trump possuía uma obra sua: “Foi um modo honesto de protestar. Foi uma maneira de decidir o que é certo e o que é errado. E o que é certo é arte, e o que é errado não é arte. Eu decidi que os Trump não são arte”.

A ironia, para não dizer cinismo, é por demais evidente numa situação como essa. A maior parte dos colecionadores dos nomes grifados da arte contemporânea é formada por milionários que fizeram sua fortuna na Rede, como o próprio Zuckerberg, de certa maneira apropriando-se das informações que os usuários graciosamente disponibilizam para suas empresas, e fazendo o uso que bem entendem dessas informações preciosas. Richard Prince, no entanto, sentiu-se incomodado com o fato de que Ivanka Trump, uma colecionadora habitual de artistas contemporâneos como Dan Colen e Christopher Wool, fosse proprietária de uma de suas obras. Sendo um pouco maldoso, eu diria que esse incômodo surgiu porque o fato foi tornado público e porque Trump elegeu-se presidente: a obra foi vendida em 2014, e só em 2017 a indignação atingiu o coração de Prince.

A imagem da imagem, para usar o jargão, é sempre ressignificada (voltarei a tratar disso). Se adicionarmos elementos e situações como as descritas acima, a quantidade de ruído torna-se tão avassaladora que nos permite um vislumbre do que está por trás desse caos imagético em que vivemos: como viciados em imagens que somos, corremos o risco de sofrermos uma overdose incapacitante, senão letal. E como viciados, nos tornamos passivos e apáticos, sempre ansiando pela próxima dose, cada vez mais forte. Apáticos, e sem entendermos exatamente o que se passa, acabamos inertes e infantilizados. E crianças, como todos sabemos, são ótimos consumidores.